Jean-Christophe Béchet (Né à Marseille le 12.11.1964, réside à Paris)

Représenté par les galeries “Photo 4” et “Les Douches, la galerie”

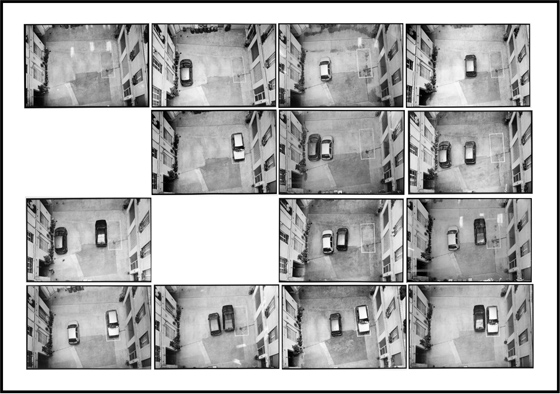

FENETRE SUR COUR

Sélection du commissaire

- “Ce sont toutes les mêmes... !”

“C’est exact, j’ai plus de 4.000 photos du même endroit. Le coin de la 3ème rue et de la 7ème avenue à 8heures du matin. Voilà, c’est 4.000 jours d’affilée par tous les temps. C’est pour cela que je ne prends jamais de vacances, il faut que je sois sur place tous les matins à la même heure, tous les matins au même endroit à la même heure.”

“C’est la première fois que je vois ça !”

“C’est mon grand projet. On peut dire que c’est ma grande oeuvre.”

“Je suis pas tout à fait sûr de comprendre comment ça t’est venu l’idée de ce projet...”

“J’en sais rien... C’est venu simplement. C’est mon coin de rue après tout. C’est vrai, c’est seulement un petit coin de monde mais il s’y passe des choses aussi comme n’importe où ailleurs. C’est la mémoire de mon quartier.”

“J’avoue que ça me laisse perplexe.”

“Tu ne verras rien si tu ne ralentis pas un peu...”

“Je te suis pas”

“Ne passe pas dessus trop vite. C’est tout juste si tu vois les photos !”

“Mais ce sont toutes le mêmes !”

“Ce sont toutes les mêmes mais chacune de ces photos est différente des autres. Tu as les matins nuageux, les matins clairs, la lumière d’été, la lumière d’automne, tu as les jours de semaine et les week-end, tu as les gens en manteau et en bottes et tu as les gens en tee-shirt et en short. Quelque fois les mêmes gens, quelques fois d’autres gens. Quelques fois les autres gens deviennent les mêmes et les mêmes disparaissent. La terre tourne autour du soleil et chaque jour les rayons de soleil touchent la terre selon un autre angle...”

“Ralentir...”

“C’est ça que je recommande. Tu sais ce que c’est : demain et demain et demain et le temps passe à petits pas.”

Extrait du Film “Smoke” de Wayne Wang

Une cour d’un immeuble photographiée d’en haut. Toujours la même. On est pas tout à fait sûr de comprendre comment a pu venir cette idée dans la tête du photographe. Et à la fois cette série pourrait être la clé d’entrée du monde même du quotidien, de cette exposition. Auggie, le tenancier de la “Brooklyn Cigar Company” dans le film “Smoke”, nous ouvre les yeux comme il le fait à Paul Benjamin, le personnage de l’écrivain en manque d’inspiration, en nous invitant à “ralentir un peu”. A ralentir un peu notre manière de porter le regard. A ralentir un peu la manière de lire le monde à la lumière de l’instant, certes, mais interrogé par notre héritage personnel, affectif et culturel. A ralentir pour prendre le temps d’instruire notre propre narration.

Jean-Christophe Béchet habite depuis 2008 dans un immeuble sur cour.

Son nouvel appartement, dans un immeuble, sur une cour, avec d’autres appartements.

Sa vie quotidienne, qui se frotte à d’autres vies quotidiennes qui deviennent son projet, en noir & blanc argentique, avec un 28mm à décentrement.

Une cour, des voitures. A moins que ce ne soit un parking.

Mais pas n’importe où. Un immeuble. Paris. Un immeuble Hausmannien. Un immeuble sur cour. Un protocole.

La cour : l’espace fédérateur par excellence, celui qui organise, celui qui articule, celui qui hiérarchise les catégories sociales, celui qui distingue et rassemble à la fois, orchestre la partition des intimités. Le lieu des occurrences, de toutes les occurences, des indiscrétions à peine voilées d’une fenêtre voyeuse, des croisements fortuits, des rendez-vous coquins. La cour, où la socialité s’arpente de long en large, se mesure de haut en bas. La cour : l’échelle même de la communauté, la jauge du contrôle social, l’espace où s’interpelle le sentiment d’appartenance, où se cultive le partage. La cour comme un appel de lumière au coeur même du corps de la ville, le vide qui respire et qui résonne au plus profond de sa densité. Que seraient les boulevards hausmanniens sans l’exigence des cours des immeubles qui les bordent ? Que serait Paris sans la promiscuité de ses “face à face”, sans l’exiguité de ses “côte à côte” ?

Et puis des voitures qui racontent une autre ville, une autre manière de l’habiter, une autre manière de la vivre, une autre manière en les indifférenciant.

Une autre manière de percevoir l’autre aussi en l’imaginant. Jean-Christophe Béchet photographie les voitures, les cinq voitures qui ont le droit de se parquer dans la cour, de se l’approprier. La cour n’est plus partage mais privilège, les existences n’y convergent plus mais y démarrent. Le photographe ne connaît pas les propriétaires de ces voitures, ne les associant qu’à la présence même de leur véhicule.

Cette “collection de combinaisons” parle inconsciemment de la ville, de ses métamorphoses et des métamorphoses du regard porté par le photographe sur celle-ci. Par le simple fait de photographier le quotidien de sa cour-parking, Jean-Christophe Béchet montre la ville du XIXème et la ville du XXIème siècle. C’est une sorte de mise en abîme où la photographie du réel susurre de ténues variations spatiales et “les imperceptibles glissements qui font la valeur historique et documentaire de l’image fixe”.

Le photographe se garde bien de hiérarchiser les valeurs. Point d’emphase sur la cour ou sur la voiture mais un rapport dialogique dans ce qui devient une collection de combinaisons.

Point de regard accusateur non plus par rapport à la présence de l’automobile dans une ville lumière dont certains photographes ou amateurs de photographies voudraient muséifier le souvenir pittoresque si magnifiquement présent dans les photographies de Atget, Robert Doisneau ou encore Willy Ronis. D’où l’insistance de Jean-Christophe Béchet à vouloir associer aux photographies de “son” parking des images plus libres qui permettent de comprendre qu’il voit le véhicule comme un élément qui donne un sens au paysage, non de manière accessoire ou surajoutée mais véritablement “comme le point d’ancrage du regard”. On ne peut s’empêcher de se remémorer la véritable révolution qui, en photographie, accompagne la série “America by car” de Lee Friedlander. Présence subliminale du “maître” dans ce jeu de reflets de la photographie intitulée “jcb023 ? La réponse appartient au photographe ou à celui qui regarde.

Et comme par un jeu de résonance avec l’histoire de la théorie de sa propre discipline, l’architecte ne pourra rester indifférent à ce qui, là encore, bouleversa les codes et les manières d’appréhender la ville et l’architecture. On ne peut s’empêcher de s’imaginer Robert Venturi et Denis Scott Brown, auteurs de l’ouvrage “Learning from Las Vegas”, souriant devant cette absurde obsession du photographe de constituer la collection complète des 32 combinaisons possibles de présences de cinq voitures dans une cour. Déplacement des valeurs par le glissement du centre d’intérêt du sujet, déplacement de la source du regard lorsqu’il s’agit de théoriser à partir du cockpit d’une voiture de location, lorsque la photographie devient le support graphique du questionnement sur la ville et sur ce que l’on regarde, où l’écriture d’amateur surgissant de la rapidité de la prise de vue devient une revendication comme inscription au coeur d’une culture populaire s’invitant à la table des négociations académiques.

Synchrétisme que tout cela, auquel la neutralité méthodique de Bernd et Hilla Becher pourrait encore s’ajouter. Ironie du sort, élucubration de commissaire ?

La force d’une oeuvre, au coeur de son apparente simplicité, réside dans sa capacité à faire parler le “regardant”, à lui conférer ce pouvoir de narrer, c’est à dire de raconter des histoires, de construire l’histoire. Qu’est-ce que la vérité si ce n’est cette irrépressible obsession à vouloir mettre de l’ordre dans un héritage qui, dans son organisation momentanée, donne une impulsion à un autre demain ?

Chaque matin, Jean-Christophe Béchet ouvre ses volets en se demandant si les deux situations manquantes à sa collection apparaîtront un jour, ou si une autre voiture redistribuera les cartes dans cette pure spéculation du quotidien. Il les ouvre avec avidité. A ce jour, le projet est toujours en cours (en cour ?).

Marc Mawet, chargé de cours ULB, commisaire de la biennale.

- /// UNE MISSION CULTURELLE

-

/// INFOS PRATIQUES

- /// NEWSLETTER

-

#1 2006 TRACES

-

#2 2008 CORPS DE VILLE

-

#3 2010 LES ESPACES DE CELEBRATION

-

#4 2012 LES ESPACES DU QUOTIDIEN

- /// UNE THEMATIQUE

- /// DES PHOTOGRAPHES

- Bernard Baines

- Bieke Depoorter

- Eric Aupol

- Jean Revillard

- Jean-Christophe Bardot

- Jean-Christophe Béchet

- Laurence Vray

- Mara Mazzanti

- Stéphanie Lacombe

- Thomas Van Den Driessche

- Aglaé Bory

- Catherine Lambermont

- Damien Grenon

- Gauthier Sibillat

- Katherine Longly

- Michel Le Belhomme

- Zoé Van Den Haegen

- Nadja Groux

- /// UN REGLEMENT

- /// UN BULLETIN D’INSCRIPTION

- /// UNE REVUE DE PRESSE

- /// RENSEIGNEMENTS

- /// UNE THEMATIQUE

-

#5 2015 L’ARCHITECTURE POUR QUELQUE CHOSE…

-

#6 2018 PARADIS INFERNAUX / ENFERS PARADISIAQUES

-

#7 2021 ESPACES DES ORIGINES/ORIGINES DES ESPACES