SYLVIE MEUNIER - Née le 31.05.1973 à Fontenay sous bois

Réside et travaille à Montreuil

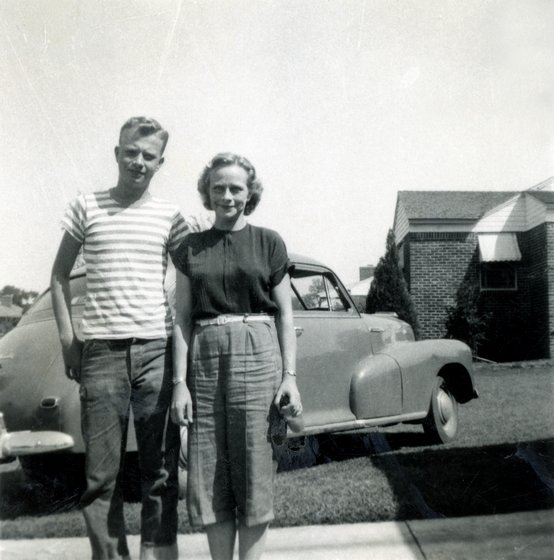

Collection de photographies anonymes américaines

Sélection du commissaire

AMERICAN DREAM

Marc Mawet

Lors de l’édition 2013 des « Rencontres photographiques d’Arles », le hasard de la programmation a entre autres mis à l’honneur le travail de Bernhard et Hilla Becher et la collection « Album beauty » de l’artiste Erik Kessel.

Peu de relations directes, me direz-vous, entre les séries « Typologies » des bâtiments industriels des photographes allemands et l’hommage à l’album photo rendu par le directeur artistique néerlandais.

Il semble néanmoins qu’il y ait quelque pertinence à associer ces deux approches pour instruire la lecture d’une autre collection, celle de Sylvie Meunier, exposée dans notre triennale.

Les trois notions importantes du protocole, de la série et de l’anonymat se complètent ici à merveille. Elles font en effet ressortir les enjeux sous-jacents d’une production photographique qui n’a, de prime abord, d’autre objectif que de témoigner d’un bonheur quotidien presque banal.

La rigueur systématique déployée par le photographe dans un projet sériel ou l’obsession de l’accumulation thématique dans le chef du collectionneur contiennent tous deux le même argument : une narration peut naître de la répétition lorsque celle-ci met le singulier en perspective jusqu’à le rendre banal ou commun.

Dans les deux cas, une même prise de conscience, à la seule différence qu’elle est préalable à la production pour l’artiste et postérieure à celle-ci pour le collectionneur.

Dans le premier, le protocole est une revendication manifeste d’un auteur. Le sujet, mais surtout les règles méthodiques que l’artiste s’impose pour le représenter, procède d’un scénario conceptuel conscient dont il a lui-même défini les conditions et le mode d’application. Il les maîtrise de manière abstraite avant de commencer son travail.

Dans le second, à l’inverse, la passion du collectionneur met en lumière a posteriori un protocole inconscient dont l’auteur anonyme n’est que l’instrument.

D’un côté, une vérité pré-philosophique individuelle construite et assumée ; de l’autre, une vérité normative collective, elle aussi construite mais subie.

D’une part, un individu/sujet contemporain qui conjugue à dessein le verbe de manière standardisée, d’autre part, un individu/sujet dépendant d’une action standardisée dont il n’est, à dessein, que le complément d’objet indirect.

Le protocole est donc instrumental : il existe moins « en soi » qu’en vue d’un « faire ».

Si l’auteur du protocole conscient est connu, voire reconnu, qui se cache sous le protocole inconscient reproduit par des anonymes instrumentalisés ?

Jamais sans doute une série de « photographies anonymes » n’aura aussi bien porté son nom que dans le cas de la collection « American Dream » de Sylvie Meunier.

Non qu’il s’agisse prioritairement de mettre en avant que le photographe fut inconnu ou que les sujets immortalisés le sont tout autant.

Plus fondamentalement, et en réponse à la question posée précédemment, l’anonymat réfère ici au modèle générique auquel la « middle class » américaine de l’après-guerre s’identifiait pour exister.

Théorisé par une stratégie capitaliste visant à maximaliser le profit par l’explosion du pouvoir d’achat et de la consommation, ce modèle trouve son plein essor dans les années 50, formate très précisément le bonheur et par là-même, les identités singulières pour dessiner des familles et des individus uniformes, reproductibles.

Dépossédé du sens de son existence par l’organisation scientifique du travail, ne pouvant plus se valoriser par un savoir faire lié à sa qualification, le travailleur, fragmenté, standardisé tout autant que son labeur, se recompose alors dans une posture « anonyme » d’un bonheur sur-équipé.

Dans le même temps, de retour de la vieille Europe libérée de l’abomination nazie, le « boy » héroïque doit remettre la puissance masculine et prioritairement blanche au centre de l’organisation sociale américaine.

Il y a donc bien là une double stratégie de structuration sociale et psychologique à partir d’un modèle visant au contrôle normatif des existences individuelles.

L’accession – être propriétaire et posséder du bien – et l’accessibilité – atteindre la reconnaissance par une conformité acquise de haute lutte – renvoient au mythe d’une liberté individuelle chère au rêve américain et incarnée par le pavillon quatre façades du lotissement et l’automobile. Ambigu, s’émancipant des logements collectifs des centres urbains, ce bonheur paradoxal prétend se libérer par une mobilité accrue et, dans le même temps, se sédentarise au cœur du suréquipement de l’habitat, si bien caricaturé par Jacques Tati dans le film « Mon Oncle ».

Le protocole inconscient de ces prises de vues anonymes est particulier autant que paradigmatique. Alors que le quidam européen photographie notamment son bien-être autour du joyeux bordel d’une table accueillante, l’Américain a une forte propension à camper, comme un accessoire, devant sa maison, son jardin et sa voiture, garants fondateurs d’un bonheur reconnu et labellisé.

C’est qu’il s’agit de montrer l’extérieur du bonheur plus que l’intérieur, de manifester l’espace public de ce bonheur plus que son espace privé. Plus précisément encore, tout concourt à permettre à l’homme blanc idéalisé de prouver sa force par son travail et son pouvoir de consommation ; force et pouvoir qu’il offre à une famille dont il est à la fois le protecteur et le garant de la stabilité.

Paradis infernal ou enfer paradisiaque que cet urbanisme et cette architecture domestiques, dès lors qu’ils ne trouvent de sens que dans une narration publique, dans une sur-représentation codifiée que la philosophe française Béatriz Préciado * n’hésiterait certainement pas à qualifier de « pornotopie ». Urbanisme et architecture « pénitentiaires » dans lesquels l’homme et la femme sont enfermés : l’un condamné à l’exigence de la toute puissance virile de son rôle fondateur de travailleur consommant, l’autre à incarner la mystification de « l’épouse de banlieue » accomplie par le mariage et la reproduction.

Paradis infernal ou enfer paradisiaque que cet urbanisme et cette architecture domestiques où il s’agit moins de se questionner que de se représenter dans l’incarnation de ce que nous pourrions appeler le « pagapitalisme », ce souffle transversal unique aux multiples manifestations déifiées et réifiées.

L’architecture pour quelque chose ? Et sa représentation ?

La démarche artistique de Sylvie Meunier pourrait paraître cynique si la tendresse avérée de son attention au monde ne lui conférait une poésie douce, presque enfantine . Grâce à son obstination et (surtout ?) à l’imperfection des images qu’elle nous offre en toute décomplexion, nous pouvons, sans altérer notre lecture critique, nous laisser entraîner par l’attractivité de ces petits mondes immortalisés où le banal et le quotidien acquièrent une dimension nouvelle grâce au protocole, à la série et à l’anonymat.

Marc Mawet,

Chargé de cours à la Faculté d’Architecture de l’Université Libre de Bruxelles

Commissaire de la triennale « photographie et architecture » de Bruxelles

* Preciado Béatriz, Pornotopie, Playboy et l’invention de la sexualité multimédia, Climats, Mayenne 2011

- /// UNE MISSION CULTURELLE

-

/// INFOS PRATIQUES

- /// NEWSLETTER

-

#1 2006 TRACES

-

#2 2008 CORPS DE VILLE

-

#3 2010 LES ESPACES DE CELEBRATION

-

#4 2012 LES ESPACES DU QUOTIDIEN

-

#5 2015 L’ARCHITECTURE POUR QUELQUE CHOSE…

- /// UNE THEMATIQUE

- /// DES PHOTOGRAPHES

- Michael Biach

- Malik Choukrane

- Olivier Culmann

- Frédéric Delangle

- Philippe Del Cane

- Nicolas Dhervillers

- Filip Dujardin

- Julia Fullerton-Batten

- Zacharie Gaudrillot-Roy

- Guillaume Greff

- Jan Kempenaers

- Sylvie Meunier

- Gilles Raynaldy

- Marie B. Schneider

- Christoph Sillem

- Patrick Tourneboeuf

- Cédric Van Turtelboom

- /// UN REGLEMENT

- /// UN BULLETIN D’INSCRIPTION

- /// RENSEIGNEMENTS

- /// UNE REVUE DE PRESSE

- /// UNE THEMATIQUE

-

#6 2018 PARADIS INFERNAUX / ENFERS PARADISIAQUES

-

#7 2021 ESPACES DES ORIGINES/ORIGINES DES ESPACES